马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×

平泉孔庙文/梁宗学

这次,我随县职工作协到张坞镇平泉村做文化调研,照例拜会了孔子庙。这是我的第二次拜会,已过五六年,村子有了不小变化,这一片民居挤挤挨挨,街巷纵横,我已找不到旧址。陪同的村干部把我们引到一堵长长的砖墙边,说里面是孔庙旧址,旧址成了民居,民居大门紧闭,即使能进去,相信也看不到孔庙一点信息了。这一片烟火气十足,就是不闻文化味。这一天暑气蒸腾、湿热难耐,但我们都久久不愿离去,徘徊、指点、叹息,仅此而已。村干部说,村里髦耋老人还记得,孔子庙大殿三大间,内塑孔子像,两边有弟子颜回、曾子陪侍。 平泉孔庙是无处追寻了,但它曾为当地、乃至宜阳最重要的文化符号的论断是无人能否定的。 孔子开创的儒教贯穿于中国文化史、教育史,至今还在影响着中国社会。孔庙对国人来说具有非凡的意义。孔庙多建在县城、都市,穷乡僻壤难以见到;大规模建造孔庙是在明清时期。而平泉孔庙依山傍水,远离城区,并且建造时间在西汉初年,有着极其特殊的深远意义。 平泉孔庙大致在20世纪50年代颓圮,只遗留明代新安大儒吕维祺写的碑文《平泉庄至圣庙记》,让我们了解该庙约略。 《平泉庄至圣庙记》记载,“汉儒张子房构先师行宫,至唐李德裕、宋张思叔复修之。”由此看出,西汉初年乡贤张良,为纪念孔子留迹,最早在此修建“先师行宫”,先师行宫实际就是孔庙。据此推算,平泉孔庙建造时距离孔子去世仅200余年,距今2200多年了。 多年前,我写过一篇《宜阳文脉之源》,写的是宜阳县城的文庙,文庙就是孔庙,专祀孔子,用于纪念孔子、弘扬儒学。孔庙为何就叫成了文庙呢?因为孔子的从政、治学、修身的思想有利于统治阶级,所以从汉武帝刘彻“罢黜百家,独尊儒术”后,儒学大行其道。历代统治者也不吝溢美之词来敬重尊崇,唐玄宗开元年间,尊孔子为“文宣王”,明代统治者尊孔子、关羽为文武二圣人,各地修建孔庙、关庙成风,人们敬称关庙为“武庙”,相对而言,称孔庙就为“文庙”。因为统治者尊孔,上行下效,政治正确,所以古代府、县都建有文庙,大规模建庙应该是明清时期。宜阳县城的文庙建造更早,应在明代以前。元末曾任宜阳尹的刘杰在《宜阳县兴学记》中写道:“大成至圣文宣王庙暨儒学,旧时县治南,后迁市西,经始年月,无碑刻可考。”由此推断,文庙初建应不迟于元代,因刘杰是元末宜阳县尹,后投降,明初又在宜阳县衙供职。这个时候文庙迁“市西”,说明明代以前文庙已经存在。文庙原来在“县治南”,经历沿革,因“无碑刻可考”,刘杰都弄不清,我们自然也很难说出究竟。不过他说迁往的“市西”,就是原宜阳一高所在地,现西街初中所在地。刘杰为何把“文宣王庙”和县“儒学”并称呢?因为孔子是儒家的鼻祖,同时也是著名的教育家,其教育思想影响深远,至今人们还耳熟能详,所以县级文庙同时兼有学宫性质。刘杰在《宜阳县兴学记》中,对明洪武元年知县郑桂发重修儒学大加赞扬,说明郑桂发任上宜阳文庙儒学有大的发展。因此,我们可以这样认为,宜阳文庙建于明代以前,其兴盛在明初。

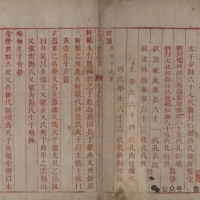

|  康熙谱红字173 人气#家谱续修

康熙谱红字173 人气#家谱续修 孔维众会长受邀出席家族文化论坛并做主题演103 人气#各地孔氏

孔维众会长受邀出席家族文化论坛并做主题演103 人气#各地孔氏 看看百年前的祖庭224 人气#曲阜故里

看看百年前的祖庭224 人气#曲阜故里 如果没有长眠淮阳的这位老人,中国儒学将会213 人气#历史掌故

如果没有长眠淮阳的这位老人,中国儒学将会213 人气#历史掌故